Auswahl von Spulen zur Störreduktion von Stromversorgungen

05.02.2019

In diesem Whitepaper werden die Schwankungen der Induktorleistung untersucht.

Jetzt das ganze Whitepaper herunterladen

Zusammenfassung

Sowohl am Ein- als auch am Ausgang von Schaltnetzteilen werden üblicherweise LC-Filter (Spule und Kondensator) eingesetzt, um den rückgespeisten Ripple-Strom und Störungen am Ausgang zu reduzieren sowie die EMV-Grenzwerte für Störaussendung und Störfestigkeit einzuhalten. Obwohl sich der erforderliche Spulenwert für den Filter einfach berechnen lässt, kann die tatsächliche Leistung der Induktivität über den gesamten Frequenzbereich hinweg – selbst bei identischen Nennspezifikationen – je nach Hersteller stark variieren. Solche Abweichungen können zu unzureichender Dämpfung und erhöhter leitungsgebundener oder abgestrahlter Störung führen. Dieses Whitepaper untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Spulenleistungen.

Einführung

Die meisten modernen DC-Leistungswandler, einschließlich aller isolierten DC/DC-Wandler, verwenden eine Schaltnetzteil-Topologie, bei der externe Gleichspannungen mit hoher Frequenz geschaltet werden, um intern ein Rechtecksignal für den Isolationstransformator zu erzeugen. Der Ausgang des Transformators wird dann mit hohem Wirkungsgrad und minimalen Verlusten wieder in Gleichstrom umgewandelt. Ein wesentlicher Nachteil dieser Schaltverfahren ist jedoch, dass das schnelle Schalten hochfrequente Ripple-Störungen sowohl am Ein- als auch am Ausgang erzeugt – zusammen mit leitungsgebundenen und abgestrahlten Störimpulsen, die andere Geräte beeinträchtigen können. Da moderne Stromversorgungen zunehmend mit höheren Frequenzen und schnelleren Schaltflanken arbeiten, wird das erzeugte Störspektrum breiter und schwerer zu unterdrücken.

Abb. 1: Externe LC-Filter reduzieren Ausgangswelligkeit und Rauschen

LC-Filter zur Reduzierung von Ripple und Hochfrequenzrauschen

Jede handelsübliche Stromversorgung verfügt über eine grundlegende interne Filterung, um Ripple und Rauschen auf etwa 1% des DC-Ausgangs (Spitze-Spitze) zu begrenzen. Dies ist in den meisten Anwendungen ausreichend, doch bei empfindlicheren Systemen können niedrigere Störpegel erforderlich sein. In solchen Fällen bietet sich als einfache Lösung der Einsatz eines externen LC-Filters an (Abbildung 1).

Die Impedanz der Spule ist bei Gleichstrom theoretisch null, und die Impedanz des Kondensators ist unendlich, sodass der gewünschte Gleichstrom unbeeinflusst bleibt. Mit steigender Frequenz erhöht sich jedoch die Impedanz der Induktivität (ZL), während die Impedanz des Kondensators (ZC) abnimmt – was zu einem zunehmenden „Spannungsteiler“-Effekt führt.

Die Eckfrequenz fc ergibt sich aus folgender Gleichung:

Die Impedanz der Spule ist bei Gleichstrom theoretisch null, und die Impedanz des Kondensators ist unendlich, sodass der gewünschte Gleichstrom unbeeinflusst bleibt. Mit steigender Frequenz erhöht sich jedoch die Impedanz der Induktivität (ZL), während die Impedanz des Kondensators (ZC) abnimmt – was zu einem zunehmenden „Spannungsteiler“-Effekt führt.

Die Eckfrequenz fc ergibt sich aus folgender Gleichung:

Abb. 2: Ein externer Filter mit parasitären Elementen

Wie aus der Gleichung hervorgeht, lässt sich die Eckfrequenz durch Erhöhung der Induktivität, der Kapazität oder beider senken. Typischerweise wird fc auf ein Zehntel der Schaltfrequenz des Wandlers eingestellt, um eine wirksame Dämpfung zu erzielen.

Obwohl es einfach ist, eine Filter-Eckfrequenz zu wählen, um den Ripple bei der Schaltfrequenz des Wandlers wirksam zu reduzieren, ist es deutlich schwieriger, die Dämpfung von Störsignalen vorherzusagen, die ein breites Spektrum an Oberwellenfrequenzen umfassen. Der Grund dafür ist, dass bei einer bestimmten Frequenz – wenn die Impedanzen von ZL und ZC gleich werden – das LC-Netzwerk in Resonanz geraten kann, wodurch Störungen verstärkt statt gedämpft werden. Oberhalb dieses Resonanzpunkts bleibt zwar eine gewisse Dämpfung bestehen, jedoch treten zunehmend parasitäre Effekte auf.

So erzeugt etwa die Eigenkapazität der Spule eine weitere Resonanzstelle bei deutlich höheren Frequenzen. Diese Kapazität kann hochfrequente Störanteile an der Spule vorbeileiten. Bei höheren Frequenzen steigen zudem die Kernverluste der Spule, und der Wechselstromwiderstand des Drahts nimmt infolge des Skineffekts zu.

Gleichzeitig beginnt der Kondensator, sich wie ein Widerstand zu verhalten, da seine Impedanz unterhalb seines äquivalenten Serienwiderstands (ESR) liegt. Auch die äquivalente Serieninduktivität (ESL) des Kondensators führt zu zusätzlichen Hochfrequenzeffekten. Werden diese parasitären Elemente berücksichtigt, ähnelt das Ersatzschaltbild des einfachen LC-Filters aus Abbildung 1 in der Praxis eher dem komplexeren Modell in Abbildung 2.

Obwohl es einfach ist, eine Filter-Eckfrequenz zu wählen, um den Ripple bei der Schaltfrequenz des Wandlers wirksam zu reduzieren, ist es deutlich schwieriger, die Dämpfung von Störsignalen vorherzusagen, die ein breites Spektrum an Oberwellenfrequenzen umfassen. Der Grund dafür ist, dass bei einer bestimmten Frequenz – wenn die Impedanzen von ZL und ZC gleich werden – das LC-Netzwerk in Resonanz geraten kann, wodurch Störungen verstärkt statt gedämpft werden. Oberhalb dieses Resonanzpunkts bleibt zwar eine gewisse Dämpfung bestehen, jedoch treten zunehmend parasitäre Effekte auf.

So erzeugt etwa die Eigenkapazität der Spule eine weitere Resonanzstelle bei deutlich höheren Frequenzen. Diese Kapazität kann hochfrequente Störanteile an der Spule vorbeileiten. Bei höheren Frequenzen steigen zudem die Kernverluste der Spule, und der Wechselstromwiderstand des Drahts nimmt infolge des Skineffekts zu.

Gleichzeitig beginnt der Kondensator, sich wie ein Widerstand zu verhalten, da seine Impedanz unterhalb seines äquivalenten Serienwiderstands (ESR) liegt. Auch die äquivalente Serieninduktivität (ESL) des Kondensators führt zu zusätzlichen Hochfrequenzeffekten. Werden diese parasitären Elemente berücksichtigt, ähnelt das Ersatzschaltbild des einfachen LC-Filters aus Abbildung 1 in der Praxis eher dem komplexeren Modell in Abbildung 2.

Parasitäre Effekte in Spulen verändern die Dämpfung

Die Verwendung von LLOSS 1 und LLOSS 2 zusammen mit RLOSS ist eine einfache Methode, um frequenzabhängige Kernverluste in der Schaltung zu modellieren. Unterschiedliche LLOSS-Werte ergeben unterschiedliche Impedanzen, wodurch die jeweiligen Widerstandselemente RLOSS 1 und RLOSS 2 bei verschiedenen Frequenzen wirksam werden können.

Weitere LLOSS/RLOSS können hinzugefügt werden, um das Modell zu verfeinern. Allerdings lassen sich die erforderlichen Werte typischerweise nicht direkt aus den Datenblättern von Spulen entnehmen. Daher ist zur Erstellung eines vollständigen Modells für eine bestimmte Induktivität und einen bestimmten Kern in der Regel eine empirische Ermittlung erforderlich.

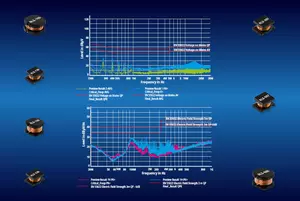

Abbildung 3 zeigt ...

Weitere LLOSS/RLOSS können hinzugefügt werden, um das Modell zu verfeinern. Allerdings lassen sich die erforderlichen Werte typischerweise nicht direkt aus den Datenblättern von Spulen entnehmen. Daher ist zur Erstellung eines vollständigen Modells für eine bestimmte Induktivität und einen bestimmten Kern in der Regel eine empirische Ermittlung erforderlich.

Abbildung 3 zeigt ...